Avec l’intervention de :

- Carole Zielinski, adjointe au maire de Strasbourg

- Loïc Blondiaux, politiste

- Stephen Boucher, fondateur de Smarter Together

- Victor Lauret, consultant au sein de Dreamocracy

Le moins qu’on puisse dire c’est que le sujet des émotions intéresse les professionnels de la participation. Cet atelier sur la question ‘Comment mettre les émotions au service de la participation citoyenne ?” débordait jusque dans le couloir de praticiennes et praticiens curieux !

Autour de la table se trouvaient Carole Zielinski, adjointe à la mairie de Strasbourg, Stephen Boucher, fondateur de Smarter Together, et le politiste Loïc Blondiaux, ainsi que l’ensemble des participant·es invité·e·s à contribuer activement aux échanges.

L’atelier s’est en effet ouvert sur un débat (é)mouvant soumettant aux réactions de la salle l’affirmation suivante : “Trop d’émotions tue la participation !”. En 15 minutes de délibération collective le sujet a été couvert de façon spectaculaire. “Je n’ai pas grand chose à ajouter, car tout a déjà été très bien dit”, commentera Loïc Blondiaux.

S’ensuivirent les contributions complémentaires des 3 intervenant·es :

- Carole Zielinski a partagé deux exemples de participation à Strasbourg : le premier dans lequel les émotions ont joué un rôle positif alors qu’elles ont eu un rôle plutôt négatif dans le second.

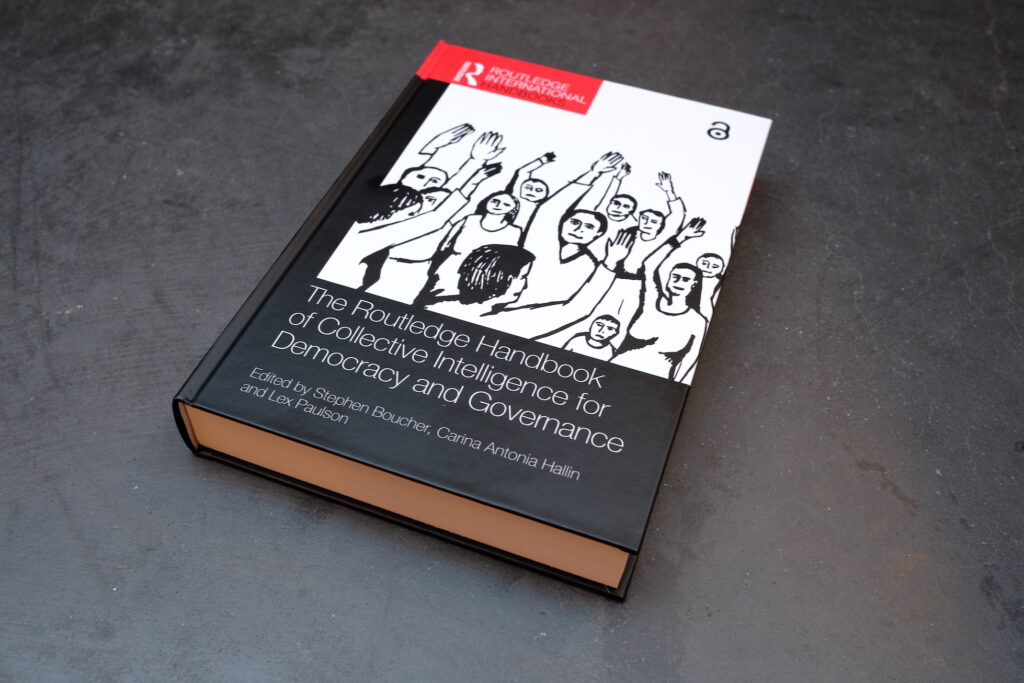

- Stephen Boucher a apporté un éclairage et des sources d’inspiration sur comment les praticiens et praticiennes pourraient mieux prendre en compte les émotions dans les processus participatifs.

- Loïc Blondiaux, Professeur à Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et auteur notamment, avec Christophe Traïni, de l’ouvrage La Démocratie des Émotions, à mis en perspective le sujet d’un point de vue académique.

Après quoi, plutôt que la traditionnelle session de questions de la salle, les participant·es ont été invités à formuler directement des réponses à la question suivante : “Dans votre contexte, comment pourriez-vous mieux mettre les émotions au service de la participation ?”

Cet atelier nous a fait sentir combien ce champ des émotions dans la participation était jeune et foisonnant : à nous donc d’en poursuivre l’exploration !

Carole Zielinski, adjointe au maire de Strasbourg

- Les émotions, souvent négatives (colère, frustration), sont à l’origine de l’engagement mais peuvent rendre les réunions publiques difficiles.

- Exemple : réunion sur un projet d’espace public à Strasbourg (500 personnes), fortement tendue, avec huées, moqueries, et agents redoutant d’y participer.

- Les élus et agents peuvent ressentir de la peur face à des publics hostiles ; poser un cadre est essentiel pour éviter les débordements.

- Un bon cadre n’étouffe pas les émotions, il permet leur expression respectueuse.

- Exemple positif : jury citoyen sur le marché de Noël de Strasbourg, avec des participants aux avis opposés → cadre structuré, débat apaisé, recommandations votées collectivement.

- L’intégration des émotions renforce la qualité démocratique et nécessite une éducation émotionnelle dès le plus jeune âge.

Stephen Boucher, fondateur de Dreamocracy et Smarter Together

- La participation citoyenne doit intégrer la dimension émotionnelle, aujourd’hui peu prise en compte voire étouffée dans les démarches délibératives.

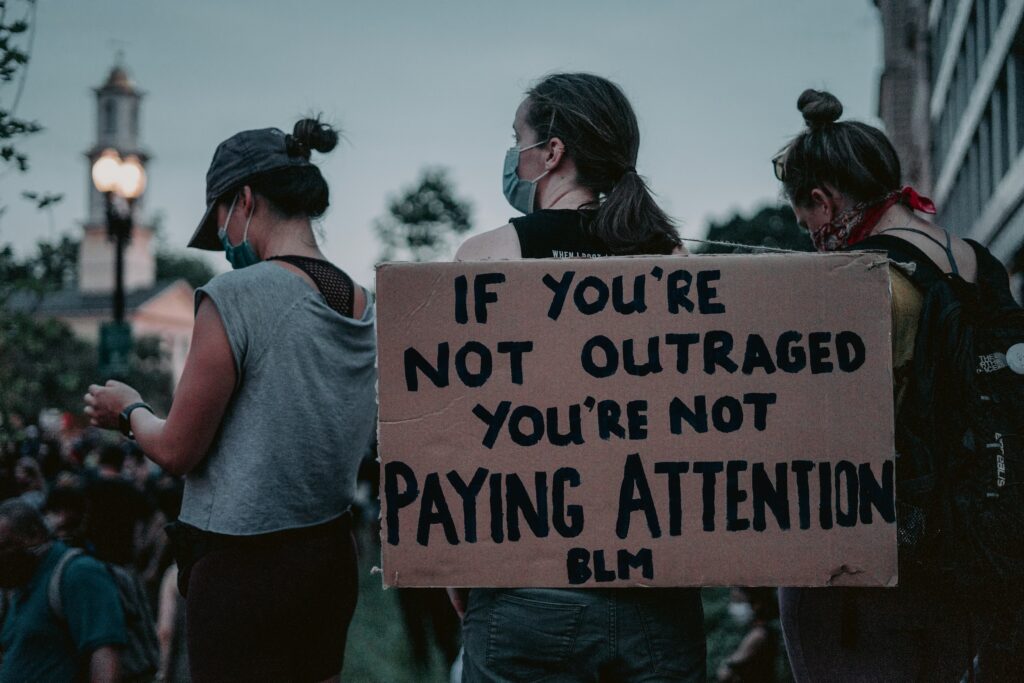

- Le contexte politique actuel est marqué par une montée des émotions (souvent instrumentalisées), face auxquelles les praticiens se sentent souvent démunis.

L’enquête OCDE (2024) montre que le sentiment d’être écouté est un facteur clé de la confiance démocratique.

- S’appuie sur la politiste Vivien Schmidt : la légitimité démocratique repose sur trois piliers – input (contributions citoyennes, y compris émotions), throughput (qualité du processus), output (résultats).

Nos dispositifs actuels ne captent que la partie émergée de l’iceberg (paroles), pas les émotions profondes, alors même que les émotions précèdent les décisions (apport des neurosciences).

- Trois leviers à explorer : avant une délibération, peu de pratiques pour accueillir les réactions émotionnelles dès l’invitation à participer ; pendant une délibération, le cadre rationaliste empêche parfois l’expression émotionnelle ; des outils existent (photolangage, théâtre-forum, votes intuitifs), mais restent marginaux ; enfin, après une délibération, on constate le manque d’outils pour capter, interpréter et transmettre les émotions exprimées aux décideurs.

- Conclusion : il y a un champ entier à inventer autour de la participation émotionnelle. Il faut identifier et partager les bonnes pratiques.

Loïc Blondiaux, politiste, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre européen de sociologie et de science politique

- Historiquement, les émotions ont été mises à l’écart dans les théories de la démocratie participative et délibérative, notamment sous l’influence d’Habermas, qui valorise l’échange rationnel d’arguments. Dans les pratiques, elles sont souvent perçues comme un obstacle au bon déroulement des débats.

- On assiste aujourd’hui à un changement de regard : il ne s’agit plus de les éviter ou de les « gérer » comme des éléments perturbateurs, mais d’apprendre à les accueillir, non pour une simple catharsis, mais en vue d’une transformation collective.

- Cette disqualification des émotions a aussi une dimension politique : elle repose sur une vision hiérarchique où les élites maîtriseraient leurs émotions, contrairement au « peuple » réputé incontrôlable.

- Plusieurs chercheurs et chercheuses en démocratie délibérative ont critiqué cette logique, soulignant qu’en valorisant uniquement les formes d’expression rationnelles, on exclut les groupes subalternes et on nie l’égalité d’accès à la parole démocratique.

- Cela implique de reconnaître aussi les émotions des praticiens de la participation, qui exercent un travail émotionnel invisible (concept emprunté à la sociologie), souvent au prix d’une forte pression à la neutralité et au contrôle, générant de la fatigue émotionnelle.

- Il est essentiel de faire une place aux émotions positives comme la joie, l’enthousiasme ou l’énergie collective, qui sont rarement mobilisées dans les démarches participatives actuelles, trop souvent marquées par des « passions tristes ».

Contributions des participants et participantes

Pour mieux permettre l’expression et prendre en compte les émotions dans les dispositifs de participation citoyenne, on peut envisager :

- Utiliser des méthodes comme la communication non violente et les « chapeaux de Bono » pour exprimer les émotions dans un cadre structuré.

- Les approches plus ludiques et sensibles sont acceptées pour les enfants, mais rarement pour les adultes, même si elles sont efficaces. Pourquoi ne pas s’en inspirer et les appliquer plus généralement ?

- Utiliser des « heat maps » et des « marches sensibles » pour exprimer les émotions liées à un territoire. Cependant, il est encore difficile de savoir quoi faire de ces données.

- L’accueil et l’ambiance influencent énormément sur l’état émotionnel et la participation. Il faut éviter de tomber dans l’infantilisation tout en créant un cadre chaleureux et convivial qui apporte la sécurité psychologique indispensable à tout effort d’intelligence collective.

- La transcription “verbatim” des échanges permet de reconnaître et d’enregistrer les émotions exprimées, ce qui est essentiel pour suivre l’évolution émotionnelle du groupe et faciliter une concertation constructive.

- Le jeu Dixit peut être utilisé pour animer des échanges et faciliter l’expression des émotions des participants grâce aux images des cartes.

- Plus généralement, les émotions ne passent pas toujours par la parole, il est essentiel d’explorer des moyens d’expression non verbaux : photolangage, théâtre..

- Avant d’utiliser des outils, il est crucial de se poser les bonnes questions sur les émotions susceptibles d’émerger dans un contexte donné. Les outils doivent être simples, surtout quand les émotions sont fortes.

- Les lieux ont une influence sur l’expression des émotions. Parfois, des espaces informels peuvent encourager une plus grande liberté d’expression.

- Partager son propre enthousiasme et ses émotions en tant qu’animateur permet de créer de la confiance et de renforcer la participation.